L’histoire qui va suivre est une vraie histoire, contenant uniquement des faits historiques…

Les Barons Voleurs

Article d’ADNM

« Les Barons Voleurs » est un terme péjoratif de critique sociale appliqué à l’origine à certains hommes d’affaires américains riches et puissants du XIXe siècle. L’expression est apparue dès le numéro d’août 1870 du magazine The Atlantic Monthly. À la fin du XIXe siècle, le terme était généralement appliqué aux hommes d’affaires qui avaient recours à des pratiques d’exploitation pour amasser leurs richesses, notamment en exerçant un contrôle sur les ressources naturelles, en influençant les hautes sphères du gouvernement, en payant des salaires de subsistance, en écrasant la concurrence par l’acquisition de leurs concurrents afin de créer des monopoles et d’augmenter les prix, et en organisant la vente d’actions à des prix gonflés à des investisseurs peu méfiants. Le terme combine le sens de criminel (« robber ») et d’aristocratie illégitime (un baron est un rôle illégitime dans une république).

Le terme de baron voleur dérive des Raubritter (chevaliers voleurs), les seigneurs allemands médiévaux qui percevaient des péages illégaux (non autorisés par l’empereur du Saint-Empire romain) sur les routes primitives traversant leurs terres, ou des péages plus importants le long du Rhin.

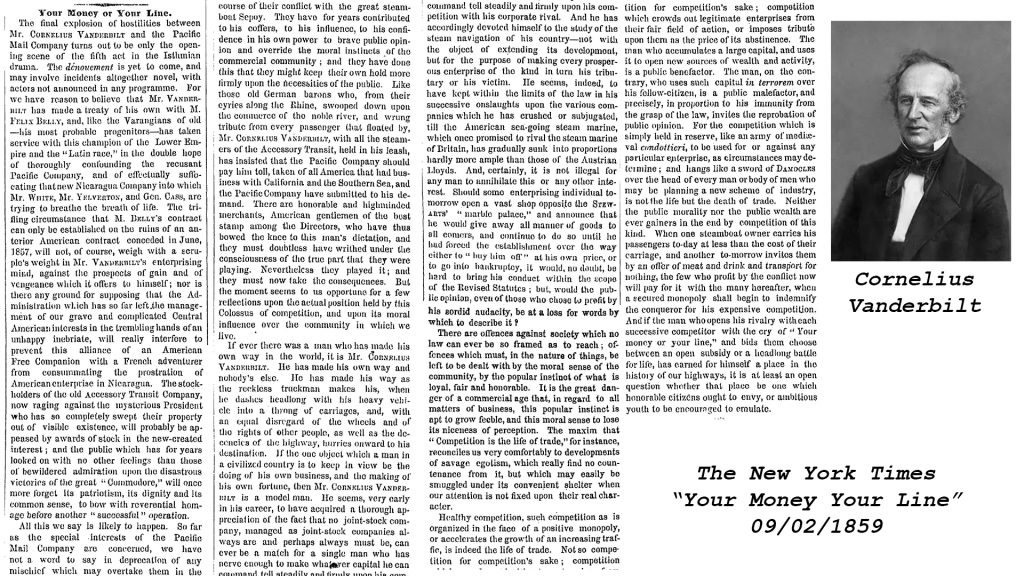

La métaphore est apparue dès le 9 février 1859, lorsque le New York Times l’a utilisée pour caractériser les pratiques commerciales de Cornelius Vanderbilt. Selon l’historien T.J. Stiles, cette métaphore « évoque des monopoles titanesques qui écrasent les concurrents, truquent les marchés et corrompent le gouvernement. La légende veut que, dans leur avidité et leur puissance, ils aient exercé leur emprise sur une démocratie impuissante ». Les caricaturistes hostiles pourraient habiller les contrevenants de vêtements royaux pour souligner l’offense faite à la démocratie.

Dans son ouvrage de 1934 intitulé The Robber Barons : The Great American Capitalists 1861-1901 (Les grands capitalistes américains 1861-1901), Matthew Josephson affirme que les industriels appelés « robber barons » ont un héritage complexe dans l’histoire de la vie économique et sociale américaine. Dans l’avant-propos original du livre, il affirme que les barons voleurs :

« ont joué plus ou moins sciemment les premiers rôles à l’ère de la révolution industrielle. Même leurs querelles, leurs intrigues et leurs mésaventures (trop souvent considérées comme purement divertissantes ou pittoresques) font partie du mécanisme de notre histoire. Sous leurs mains, la rénovation de notre vie économique s’est poursuivie sans relâche : la production à grande échelle a remplacé le mode de production dispersé et décentralisé ; les entreprises industrielles sont devenues plus concentrées, plus “efficaces” sur le plan technique et essentiellement “coopératives”, alors qu’elles étaient jusqu’alors purement individualistes et lamentablement gaspilleuses. Mais tous ces efforts révolutionnaires sont marqués du sceau du profit privé de la part des nouveaux capitaines d’industrie. Organiser et exploiter les ressources d’une nation sur une échelle gigantesque, enrégimenter ses fermiers et ses ouvriers en corps harmonieux de producteurs, et le faire uniquement au nom d’un appétit incontrôlé pour le profit privé – voilà certainement la grande contradiction inhérente d’où ont découlé tant de désastres, d’outrages et de misères. »

L’historien américain Matthew Josephson a popularisé le terme pendant la Grande Dépression dans son livre publié en 1934. Selon Josephson, à l’instar des princes allemands du Moyen-Âge, les grands hommes d’affaires américains avaient amassé d’énormes fortunes de manière immorale, contraire à l’éthique et injuste. Ce thème était populaire pendant la Grande Dépression des années 1930, lorsque le public exprimait souvent son mépris pour les grandes entreprises. L’historien Steve Fraser note que l’humeur était nettement hostile aux grandes entreprises :

« Les biographies de Mellon, Carnegie et Rockefeller étaient souvent empreintes de censure morale, avertissant que les “tories de l’industrie” constituaient une menace pour la démocratie et que le parasitisme, la prétention aristocratique et la tyrannie étaient une conséquence inévitable de la concentration des richesses, qu’elles soient accumulées de manière dynastique ou de manière plus impersonnelle par des sociétés sans visage. Cette érudition, et la persuasion culturelle dont elle était l’expression s’appuyaient sur un sentiment profondément enraciné, en partie religieux et en partie égalitaire et démocratique, une sensibilité qui remonte à William Jennings Bryan, Andrew Jackson et Tom Paine. »

Cornelius Vanderbilt

L’homme à qui on doit l’expression « Les Barrons Voleurs », Cornelius Vanderbilt I, né le 27 mai 1794 à Staten Islande (New York) et mort le 4 janvier 1877 à Manhattan (même ville), est un entrepreneur et homme d’affaires américain qui bâtit sa fortune dans la construction maritime et les chemins de fer.

« À son décès, sa fortune est estimée à 105 millions de dollars d’alors, soit 1/87 du PNB des États-Unis. D’après le blog financier Celebrity Networth, il serait le dixième homme le plus riche de tous les temps.

Dénoncé par le sénateur James W. Grimes comme “le plus blâmable des profiteurs de guerre”, il n’est néanmoins jamais poursuivi. Lui-même rétorqua au sénateur : “La loi ! Mais je m’en moque éperdument, de la loi ! J’ai le pouvoir, non ?”

Il est décrit par les journalistes et universitaires Frank Browning et John Gerassi, spécialistes de la criminalité aux États-Unis, comme un “mégalomane arrogant, secret, furieusement égoïste et superstitieux, toujours entouré d’une cour de voyantes, de spirites et de médiums… »

Edward Henry Harriman

Dans la deuxième moitié du XIXeᵉ siècle, les États-Unis étaient en plain milieu d’une explosion industrielle, qui a créé beaucoup d’opportunités. Cela a permis la construction des bases de l’infrastructure sur laquelle ce grand pays allait se construire, devenant plus tard la plus grande puissance mondiale.

Ce qui a permis la création de cette infrastructure, c’est le réseau ferroviaire qui commençait à se construire un peu partout. Un homme peu connu profita de la situation pour s’élever à une position que beaucoup rêvaient jusque-là. Cet homme était Edward Henry Harriman. Il avait fait fortune dans le marché de New York, où il avait fait des rencontres intéressantes.

« En raison des finances de sa famille, il a dû quitter l’école à l’âge de 14 ans et prendre un emploi de garçon de courses sur Wall Street à New York. Son ascension depuis cette humble position été météorique. Vers l’âge de 22 ans, il était membre de la New York Stock Exchange. Et, à 33 ans, il a axé son objectif sur l’acquisition de lignes de chemin de fer. »

Il a pu faire l’acquisition de lignes de chemin de fer grâce à l’aide de banquiers européens qui lui avaient prêté des sommes astronomiques. Les banques américaines n’avaient pas encore les épaules pour ce genre de prêts. Son investissement porta ses fruits puisqu’il est devenu un des hommes les plus riches du monde, avec une fortune qui dépassait celle de beaucoup de pays du monde. Cette richesse lui a donné le pouvoir et l’autorité nécessaire pour éliminer la concurrence, et d’établir un monopole déguisé derrière des corporations qui avaient des noms différents, mais le même propriétaire.

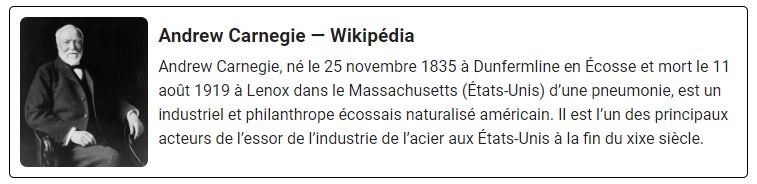

Andrew Carnegie

Évidemment, pour poser tous ces rails, il y avait besoin de fer. Un autre homme avait compris l’opportunité qui se présentait à cette époque concernant le fer. Cet homme était Andrew Carnegie.

« Il crée par la suite l’une des plus importantes aciéries américaines à Pittsburgh, entre la guerre de Sécession et le début du xxe siècle. Le succès de sa société, Carnegie Steel Company, est essentiellement lié à sa capacité de produire en grande quantité et à bas prix des rails de chemin de fer, dont la demande est forte à cette époque.

En 1901, pour la somme de 480 millions de dollars, il vend ses propriétés industrielles à un groupe de financiers mené par J. P. Morgan, ce qui constitue à l’époque un record pour une cession commerciale. Il est surnommé “l’homme le plus riche du monde” et devient l’incarnation parfaite du rêve américain. »

Pour lancer sa première aciérie à Pittsbourg, il a dû emprunter une grosse somme à des banquiers européens, pour les mêmes raisons qu’E.H. Harriman. Carnegie était aussi un des hommes les plus riches du monde, avec une fortune qui dépassait celle de beaucoup de pays du monde. Cela lui a permis de faire disparaitre la concurrence, et d’établir un monopole à peine déguisé.

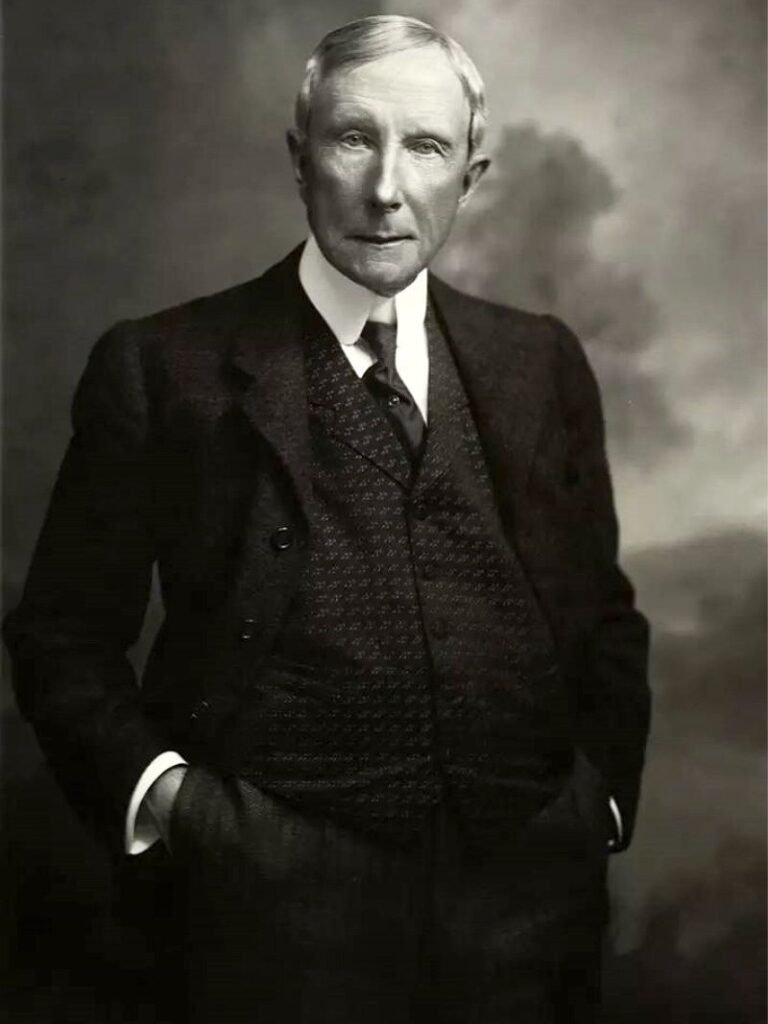

John Davison Rockefeller

À l’époque, il y avait de nouvelles sources de pétrole qui étaient découvertes presque tous les jours aux États-Unis. L’évolution technologique liée au pétrole, créait une gigantesque opportunité et le réseau ferroviaire qui s’améliorait tous les jours, réglait le problème du transport. John Davison Rockfeller était celui qui allait saisir cette opportunité grâce à l’aide de banquiers européens.

« Premier milliardaire de l’époque contemporaine, il fait partie du mythe américain des “self-made-men”.

Rockefeller décide de procéder par intégration horizontale en faisant pression sur les raffineries concurrentes pour les racheter. En 1872 a lieu ce qu’on appellera ensuite “la conquête de Cleveland” : la Standard Oil absorbe 22 de ses 26 concurrents à Cleveland en moins de deux mois. Il va ensuite à Pittsburgh, Philadelphie, New York, possédant bientôt toutes les principales raffineries. »

Quand les valeurs morales disparaissent, l’argent donne le pouvoir et le pouvoir donne de l’argent… Ce n’est pas pour rien qu’il est devenu le premier milliardaire du monde (en dehors des rois). Cela lui a donné pouvoir et autorité pour établir le monopole sur l’industrie pétrolière.

John Pierpont Morgan

Les banquiers européens avaient besoin d’un représentant aux États-Unis, pour servir d’intermédiaire entre eux et l’industrie américaine qui était en plein développement. Ce rôle a été joué par John Pierpont Morgan qui a rejoint le trio du pouvoir Harriman, Carnegie et Rockefeller.

« Tout d’abord centré sur les banques, l’empire de Morgan s’est progressivement étendu à de nombreux autres domaines comme l’électricité, l’acier, le chemin de fer et la navigation. Dans ce dernier domaine, il est le fondateur de l’International Mercantile Marine Company, compagnie maritime regroupant nombre de compagnies américaines, mais également britanniques (notamment la White Star Line). À ce titre, Morgan est de fait le propriétaire du Titanic, qui sombre un an avant sa mort. »

Il faisait aussi partie des gens les plus riches du monde, qui avait des richesses plus importantes que celles de beaucoup d’états à l’époque.

« Fort de la confiance des investisseurs européens, Pierpont va s’enhardir sur un créneau dangereux : le financement des chemins de fer. Ce sera la source de sa puissance et le terrain d’expérimentation de la “morganization”. Entre 1870 et 1890, les investissements dans les chemins de fer bondissent de 2,5 milliards à 10 milliards de dollars, près de deux fois le montant de ce que consomme en capitaux l’ensemble de l’industrie américaine. Toute sa vie, JPM n’aura de cesse de pousser au regroupement les compagnies, qui se livraient entre elles à de meurtrières luttes tarifaires.

L’épisode le plus illustratif de l’immense influence de Pierpont Morgan se situe au moment du krach de 1907. En l’absence d’une banque centrale, il va jouer, à la demande du pouvoir politique, le rôle de prêteur de dernier ressort pour enrayer la panique provoquée par la banqueroute de plusieurs trusts. Déjà en 1895, le président Cleveland s’en était remis à la maison Morgan, aidée par les Rothschild, pour sauver le système de l’étalon or sur lequel était fondé le financement de la jeune économie américaine. En 1907, JPM utilisa la manière forte : enfermer les plus grands financiers du pays dans la magnifique bibliothèque privée qu’il s’était fait construire à côté de sa maison, afin d’y entreposer sa collection unique de vieux livres (il possédait trois bibles de Gutenberg sur les quarante-neuf en circulation). Après leur avoir annoncé théâtralement qu’il ne rouvrirait pas les portes tant qu’un accord ne serait pas dégagé, il s’était retiré dans une salle adjacente, rejetant la plupart des propositions qui lui étaient faites. Au petit matin, il leur tendit une feuille où était inscrite la somme qu’ils allaient s’engager à donner et un stylo, assortissant son geste du doigt de ce simple commentaire : “Voici l’endroit, voici le stylo.” »

Les Échos – 1999

Le New York Times du 26 octobre 1907 a noté à propos des actions de J.P. Morgan pendant la panique de 1907 :

« Lors d’une conversation avec le correspondant du New York Times, Lord [Nathaniel] Rothschild a rendu un hommage appuyé à J.P. Morgan pour ses efforts dans la conjoncture financière actuelle à New York. Il est digne de sa réputation de grand financier et d’homme de prodiges. Sa dernière action nous remplit d’admiration et de respect pour lui. »

Malgré sa réputation d’homme extrêmement riche et puissant, J.P. Morgan n’a pas laissé l’une des plus grandes fortunes américaines à sa mort en 1913. Elle a d’abord été estimée à 75 millions de dollars, puis à 50, pour finalement révéler qu’il n’y avait que 19 millions de dollars de titres dans l’ensemble de la succession, dont 7 millions étaient dus au marchand d’art Duveen. J.P. Morgan Jr. (connu par quelques rares intimes sous le nom de Jack) était embarrassé de devoir vendre de nombreux trésors artistiques de son père pour payer les dettes de la succession. La plupart des sommes colossales manipulées par J.P. Morgan allaient directement aux Rothschild.

En 1905, le New York Times note dans sa nécrologie que le baron Alphonse de Rothschild possédait quelque 60 millions de dollars en titres américains, bien que les Rothschild, selon la plupart des autorités financières, n’aient jamais été actifs dans la finance américaine.

Les banquiers européens

Quand John Pierpont Morgan est mort, ceux qui cherchaient à l’époque des informations intéressantes, étaient surpris de constater que J.P. Morgan possédait uniquement 17 % de ce que les gens pensaient que c’était à lui. Le reste des 83 % appartenait aux… Rothschild.

Nous prenons l’article Wikipédia en anglais, car il est bien plus complet. Utilisez un traducteur comme Deepl :

Dans le volume 49 du *Niles’ Weekly Register, on peut lire ce qui suit à propos de l’influence des Rothschild sur la haute finance internationale en 1836 :

« Les Rothschild sont les merveilles de la banque moderne. Issus de cette race poétique, antique, mystérieuse, dont nous tirons toute notre religion et la moitié de notre civilisation, nous voyons les descendants de Juda, après une persécution de deux mille ans, regarder au-dessus des rois, s’élever plus haut que les empereurs, et tenir tout un continent dans le creux de leurs mains. Les Rothschild gouvernent un monde chrétien. Pas un cabinet ne bouge sans leur avis. Ils tendent la main, avec la même facilité, de Petersburg à Vienne, de Vienne à Paris, de Paris à Londres, de Londres à Washington.

Le baron Rothschild, chef de la maison, est le véritable roi de Juda, le prince de la captivité, le Messie si longtemps attendu par ce peuple extraordinaire. Il détient les clés de la paix ou de la guerre, de la bénédiction ou de la malédiction. À quoi tout cela va-t-il mener ? La ville sainte sera-t-elle reconstruite ?

Le troisième temple va-t-il élever ses tourelles vers le ciel ? Le lion de la tribu de Juda, le baron Rothschild, possède plus de force réelle que David, plus de sagesse que Salomon. Que leur importe le littoral stérile de la Palestine ? Ils sont les courtiers et les conseillers des rois d’Europe et des chefs républicains d’Amérique. Que peuvent-ils désirer de plus ?

Nous croyons savoir qu’une belle fille de cette maison est mariée à un Américain et qu’elle a l’intention de faire de New York sa résidence permanente. La beauté de Juda n’a pas disparu et la force de la maison d’Israël ne s’est pas affaiblie. »

*Le Weekly Register (également appelé Niles Weekly Register et Niles’ Register) était un magazine national publié à Baltimore, dans le Maryland, par Hezekiah Niles de 1811 à 1848. Magazine le plus largement diffusé à l’époque, le Register était le premier magazine d’information hebdomadaire du pays et « a exercé une influence considérable sur le discours national à ses débuts ».